Le narcotrafic est au cœur des débats dans la société et à l’Assemblée. Comment la gauche peut traiter ce sujet ? Que proposons-nous face à l’emprise des organisations criminelles ?

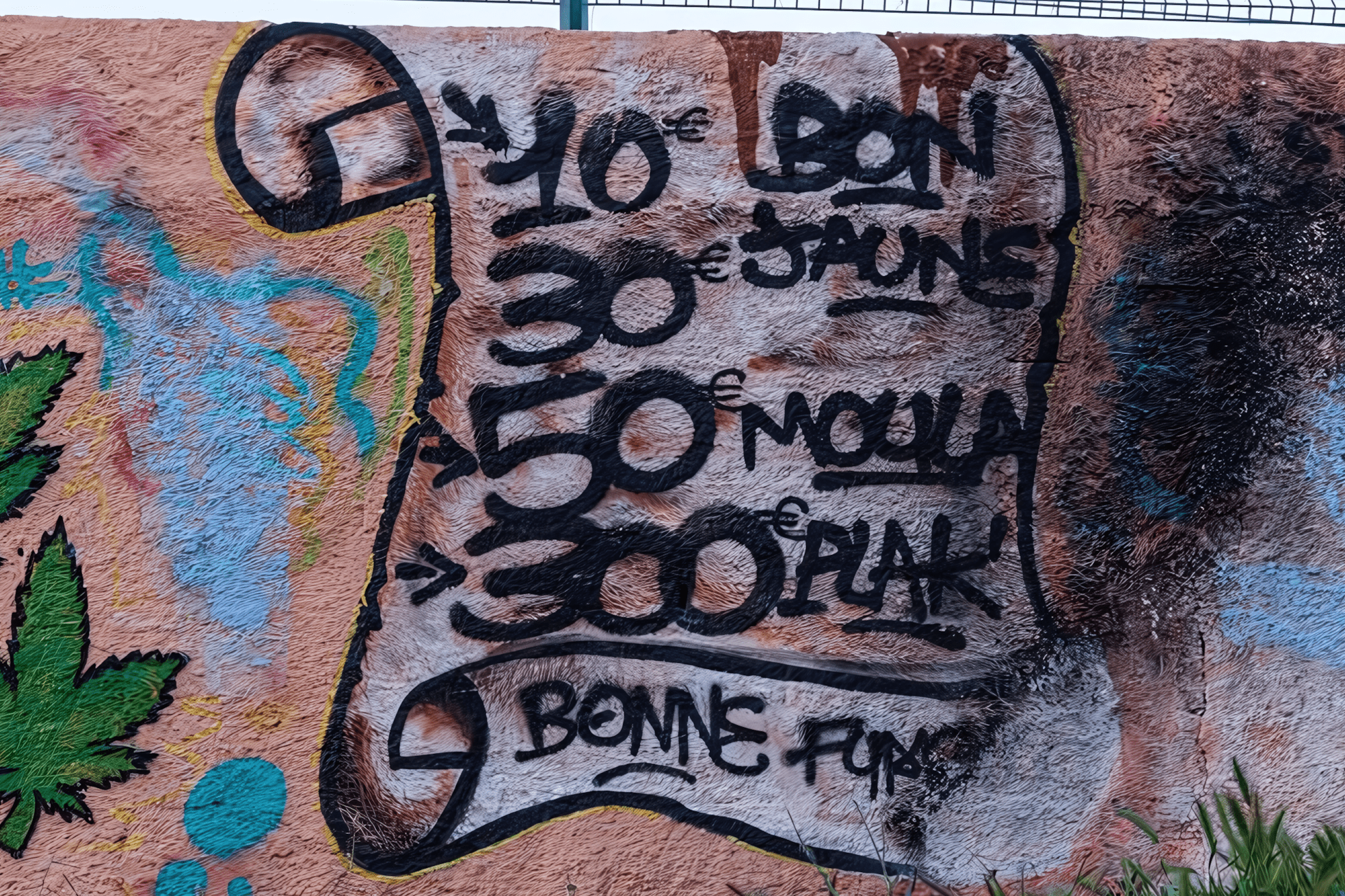

A Marseille, comme dans beaucoup d’autres endroits, le trafic de stupéfiants fait des morts et empoisonne des vies : ce sont des affrontements pour le contrôle de territoires, ce sont des gamins exploités dont l’avenir est sacrifié, ce sont des balles perdues qui engendrent des drames, ce sont des personnes dont la santé s’altère à cause de ces substances, ce sont des citoyens exaspérés de la violence dont ils font les frais, ce sont des quartiers populaires stigmatisés et abandonnés: en un mot, des vies brisées et des quotidiens pesants.

La proposition de loi Narcotrafic débattue cette semaine à l’Assemblée est une occasion de discuter des mesures justes et adaptées contre les organisations criminelles. Que penser de ce texte ? Comment analyse-t-on l’emprise des organisations criminelles de notre côté de la lutte des classes ? Quelles en sont les causes profondes et quelles mesures faut-il soutenir pour y remédier durablement ?

La lutte contre le narcotrafic doit échapper à deux pièges : la surenchère sécuritaire au détriment des libertés fondamentales (I) et la focalisation répressive au détriment de politiques sanitaires et préventives (II).

Sans trop de surprise, le bloc du centre et de l’extrême droite tombent dans ces deux panneaux. Mais ce combat doit aussi répondre à un impératif : s’attaquer à la bourgeoisie mafieuse (III). Pour cela, il faut comprendre les liens et les intérêts partagés entre la mafia et le capitalisme dérégulé, et assumer de maîtriser les flux financiers pour combattre ces entreprises criminelles.

Lutte contre le narcotrafic, cheval de Troie liberticide ?

De nombreux dispositifs voulus par le gouvernement, la droite et l’extrême droite, ne ciblent pas uniquement les narcotrafiquants et constituent de graves entorses aux droits de la défense. Les ministres multiplient les coups de com’ au mépris de la constitution et des libertés fondamentales.

L’exemple le plus parlant est sans doute celui de l’accès aux messageries cryptées, par le biais de simples mesures administratives. Nul n’est assez naïf pour croire que le renseignement se contentera d’espionner les trafics de stupéfiants avec ces nouveaux outils. A l’instar de l’état d’urgence contre le terrorisme qui avait conduit à réprimer des activistes écologistes, ces dispositifs contre le narcotrafic peuvent devenir des leviers d’oppression contre des personnes qui n’ont rien à voir avec le crime organisé.

Le volet carcéral est lui aussi très alarmant : rien pour augmenter les moyens des agents ni améliorer les conditions de réinsertion, rien que des durcissements au mieux inutiles. Darmanin entend s’inspirer des prisons italiennes de haute sécurité pour les narcotrafiquants particulièrement dangereux. Faut-il rappeler que ces mesures ont valu à l’Italie plusieurs condamnations devant la Cour européenne des droits de l’Homme ? Il n’est certes pas acceptable que les dealers continuent à donner des ordres depuis leurs cellules. Mais comment croire qu’un régime dérogatoire interrompra les trafics ayant lieu à l’extérieur ? La nature (et le marché de la drogue) ayant horreur du vide, les trafiquants écartés seront immédiatement remplacés.

Le gouvernement pense résoudre le problème du narcotrafic en isolant hermétiquement les personnes impliquées dans ces réseaux. Pourtant, les politiques répressives et sécuritaires n’ont jamais démontré leur efficacité. Elles ne permettent en rien la réinsertion des personnes incarcérées qui reprennent leurs activités illégales dès la sortie de prison. Le narcotrafic est un système. Le placement en isolement de certains de ses rouages ne l’empêchera pas de tourner et ne permettra jamais aux trafiquants de se réinsérer dans la société. Mais ne soyons pas naïfs. Tout cela, les membres du gouvernement le savent très bien. Ils ne cherchent au final pas à résoudre le problème du narcotrafic. Leur projet politique est d’utiliser la colère et la peur générées par cette situation à des fins électorales[1]. Mais ce projet pourrait nous faire basculer dans quelques années dans une société de non droit avec des milliers de détenus enfermés à tort dans des prisons de haute sécurité comme au Salvador[2].

Quant aux « dossiers coffres », ce sont des procès-verbaux distincts auxquels la défense n’aura pas accès et dans lesquels pourraient être consignés les techniques spéciales d’enquête utilisées (écoutes, infiltrations, etc). Ils sont non seulement une grave entrave au droit à un procès équitable, mais en plus, ils affaiblissent la force probatoire des éléments qu’ils recouvrent, comme l’ont rappelé des magistrats spécialistes du crime organisé eux-mêmes. En effet, quand il y a un procès-verbal distinct, devant le juge, il a moins de valeur qu’une preuve également connue par la défense[3].

L’examen en commission des lois de l’Assemblée a permis de supprimer l’essentiel de ces dispositifs. Mais le risque d’une réintroduction en séance demeure.

Santé et social : un oubli majeur !

La consommation de drogues est un enjeu de santé publique et il doit être traité à ce titre. Cette approche n’a rien d’idéologique : il est établi depuis des décennies que c’est en accompagnant les consommateurs en situation d’addiction, et non en les criminalisant, que la mortalité et la consommation diminuent. Et si la consommation diminue, le trafic aussi.

C’est pourquoi il est nécessaire de favoriser les lieux de consommation à moindre risque, comme les haltes soins addiction (HSA). Les résultats à Paris et Strasbourg sont probants pour les usagers mais aussi pour les environs : l’installation de ces lieux améliore la tranquillité publique en même temps que la santé ! A Marseille, nous attendons toujours l’installation de la HSA promise. En outre, les centres publics spécialisés dans la prévention des addictions, dans l’accompagnement et la réduction de risques n’ont pas vu leurs moyens suivre l’explosion des consommations constatée ces dernières années : je propose donc qu’une partie des sommes d’argent (conséquentes) confisquées aux narcotrafiquants contribuent à financer ces institutions. Enfin, la dépénalisation de la consommation de drogues douces doit être interrogée, de manière pragmatique et lucide, au regard de l’expérience portugaise notamment. Mais cette proposition de loi droitière ignore complètement les enjeux de santé publique.

D’ailleurs, j’ai pu constater sur d’autres sujets comme l’alcool, que la santé publique et la réduction des consommations était le cadet des soucis du gouvernement et des parlementaires de droite trop souvent soumis aux lobbys de l’alcool[4].

Dans son obsession sécuritaire, la PPL ne prévoit rien non plus pour aider les victimes et leurs familles, qui demandent pourtant, à Marseille notamment, d’être soutenues et reconnues. Je défends ainsi un droit au relogement pour les familles dont l’un des membres a été assassiné à proximité de leur lieu de vie. Vivre sous un toit où le sang a coulé est, dans bien des cas, insupportable.

Un impératif : s’attaquer à la bourgeoisie mafieuse

L’expansion des organisations criminelles suit les évolutions du capitalisme. Mafias et partisans du marché dérégulé partagent des objectifs et des intérêts communs.

Qui veut générer des profits sans être entravé par aucune règle, qu’elle soit légale ou morale ? Qui marchandise chaque once de terre au mépris de la finitude des ressources terrestres et des conditions de vie humaines ?

A qui profite le détricotage de l’État-providence ? La protection sociale est une liberté des travailleurs contre les patrons et contre les mafieux, qui, eux, n’accordent d’aides qu’à ceux qui deviennent leurs serviteurs. Tout comme le rêvent D. Trump et E. Musk.

Qui recherche la fluidité absolue des mouvements financiers ? Qui défend le secret des affaires et les montages financiers complexes pour contourner l’impôt ? Qui fait fi des frontières pour maximiser ses profits ? Les organisations criminelles sont des multinationales occultes qui se saisissent de marchés que les multinationales classiques n’occupent pas.

Ces entreprises mafieuses ont donné naissance à une bourgeoisie mafieuse dont la finalité est de pénétrer les marchés publics, les entreprises honnêtes, les sphères licites et les lieux de pouvoir, pour y étendre leur domination. C’est par leur pouvoir d’intimidation, dont découle une véritable loi du silence, et par leurs tentatives de se fondre dans l’économie légale, que l’on distingue une organisation criminelle de type mafieux d’une simple « bande de malfaiteurs ». Les mafias ne sont pas contre l’État. Elles l’infiltrent pour servir leurs intérêts. Par contre, elles sont toujours contre la souveraineté populaire et le bien commun. Elles entendent faire concurrence aux institutions démocratiques, tout comme les multinationales imposent leurs lois, par lobbying et par pressions, pour faire prévaloir les intérêts privés.

Une telle grille d’analyse doit aussi encourager à sortir d’un déterminisme inadéquat qui fait de la pauvreté la cause de l’implantation d’organisations criminelles. Les mafias créent de la pauvreté en concentrant des profits entre peu de mains. Mais ce n’est pas dans les contingents des classes populaires que s’organisent ces structures criminelles pérennes aux capacités de projection internationale. Les petites mains du narcotrafic sont elles-mêmes exploitées, asservies et enchaînées, notamment par des dettes factices, dans des réseaux complexes où la valeur ajoutée est captée par des patrons criminels qui se font rarement prendre et dont l’enrichissement n’est presque jamais empêché.

Il faut assumer de mener une lutte ouverte contre cette bourgeoisie mafieuse. Le statut de repenti proposé par la PPL est en ce sens une avancée significative, qui a fait ses preuves en Italie sans porter atteindre aux droits de la défense.

Les méthodes pour réprimer le crime organisé sont les suivantes : enquête patrimoniale, confiscation des avoirs, traque des flux financiers opaques. Cela nécessite des moyens. Comment tolérer que l’Agence chargée de la confiscation des avoirs criminels, l’AGRASC, ait vu ses dotations gelées en 2025, alors que les volumes saisis ont doublé en deux ans ? Les mesures coups de com’ se suivent et les moyens se font toujours attendre. La justice et les services enquêteurs n’échappent pas à l’austérité voulue par le camp macroniste.

Il y a des avancées dans la proposition de loi discutée à l’Assemblée Nationale, notamment sur le volet de la répression des filières financières mafieuses. Mais la logique de communication autour d’un « tout répressif » inopérant masque ces quelques avancées.

Paris se paie de mots. Marseille compte ses morts.

[1]Mon intervention en séance sur le sujet : https://youtu.be/zZQUbHA6fQ8?feature=shared

[2] https://www.amnesty.fr/pays/salvador

[3] https://www.radiofrance.fr/franceinfo/podcasts/le-grand-temoin/loi-contre-le-narcotrafic-il-faudra-s-assurer-d-un-certain-nombre-de-garde-fous-estime-un-magistrat-1105918

[4] https://youtu.be/VpHK9f9al2I?feature=shared