Si la recherche est malade, c’est parce qu’elle est gérée comme une entreprise mise en concurrence sur le marché mondial de la connaissance. C’est ce que les chercheurs, enseignants-chercheurs et personnels administratifs vivent chaque jour dans leurs laboratoires, ou leurs salles de cours, mais que le gouvernement s’obstine à ne pas voir.

La recherche publique ne manque ni de compétences ni d’engagement ; elle manque d’air. Elle étouffe sous un mode de gouvernance qui transforme un service public en segment de marché, des collectifs de travail en portefeuilles de projets, des trajectoires scientifiques en courbes de performance. Dans le cadre des débats sur le budget de la recherche à l’Assemblée nationale, c’est que j’ai pu mettre en évidence. Le rapport produit à l’occasion de ces travaux n’est pas un simple exercice comptable : c’est la radiographie politique de ce manque, le récit chiffré – et parfois brutal – de ce que l’emprise du new public management et de la politique des chiffres font à notre système de recherche.

Je dois dire d’où je parle. Aujourd’hui, j’écris en tant que député, rapporteur pour avis sur les crédits de la recherche dans le projet de loi de finances. Mais je viens du monde de la recherche – où j’ai été directeur de recherche. J’ai vu et vécu les contrats courts, les comités de sélection interminables, les réunions de labo à préparer tard le soir, les appels à projets rédigés dans l’urgence parce que la deadline tombe toujours au plus mauvais moment, les articles soumis à la revue dans des version bâclées. J’ai connu le fardeau administratif qui grignote les heures de recherche, le sentiment de culpabilité, quand on ferme sa boîte mail pour essayer, simplement, de penser.

C’est aussi parce que je viens de cet environnement académique que j’écris aujourd’hui, pour rendre compte de ces travaux. Pour beaucoup des lecteurs et lectrices de cet environnement, il n’y aura peut-être rien de bien nouveau ici, si ce n’est le témoignage que la représentation nationale a entendu, lu et débattu de ces enjeux.

La recherche et l’enseignement supérieur malades du manque des crédits

Si l’on écoute le récit gouvernemental, tout irait pourtant à peu près bien. La mission « Recherche et enseignement supérieur » est affichée à près de 31,5 milliards d’euros pour l’année 2026 ; on met en avant un niveau stable qui permettrait la poursuite de la loi de programmation de la recherche (LPR), quelques revalorisations, quelques dispositifs nouveaux. Mais dès qu’on gratte un peu, le vernis se décolle.

Lorsque l’on regarde les moyens de 2026 par rapport à ceux de 2025, la dynamique de la LPR apparaît pour ce qu’elle est: une promesse non tenue. Les « marches » prévues s’amenuisent au point de ne représenter qu’un quart du montant programmé. Ce qui devait être un effort réellement pluriannuel se réduit à une progression insuffisante, très en deçà des engagements votés. Dans le même temps, l’État augmente la contribution au Compte d’Affectation Spéciale (CAS) Pensions, revalorise le point d’indice, met en place une nouvelle protection sociale complémentaire, mais ne compense presque pas ces surcoûts. Les universités votent des budgets déficitaires, les organismes de recherche puisent dans leurs fonds de roulement pour survivre, les recrutements sont gelés ou repoussés, les projets sont différés, les unités sont sommées de faire plus avec moins, encore une fois. Aujourd’hui, la France ne cesse de voir sa place reculer sur la scène scientifique internationale. Rappelons quelques chiffres. Alors qu’elle figurait à la 4ème place parmi les pays de l’OCDE en matière de recherche en 1993, la France a reculé pour s’établir aujourd’hui à la 15 ème place. La part du financement en R&D, public comme privé, stagne à 2,19 % du PIB, bien en deçà de l’effort fourni par l’Allemagne (3,3 %), le Japon (3,44 %) ou encore la Chine (2,58 %).

Ce sous-financement n’a rien d’un accident. Il est le symptôme d’un choix politique implicite. Nos gouvernements ne considèrent pas la recherche fondamentale comme utile pour atténuer le changement climatique, limiter l’effondrement de la biodiversité, combattre les préjugés sexistes, racistes ou homophobes ou trouver des solutions pour aller vers une société plus émancipatrice et plus juste socialement. Pour eux, c’est juste des chiffres de dépense dans un tableau. Ils méprisent fondamentalement l’université, car beaucoup n’y n’ont jamais mis les pieds, préférant les grandes écoles.

La maladie ne tient pas qu’au manque de moyens, mais aussi à la répartition inégalitaire de ces moyens. Elle tient ainsi également au type de gouvernance qui s’est imposé à l’ensemble de ce service public, via un mode de management inspiré du privé qu’on appelle le new public management. Les chercheurs Joël Laillier et Christian Topalov décrivent cette « révolution managériale » () comme le passage « d’un monde savant relativement autonome, dans lequel les scientifiques constituent une profession auto-organisée protégée par des institutions et un statut, à un monde où les pratiques scientifiques sont gouvernées par des impératifs politiques et économiques, et par des institutions hiérarchiques et centralisées »(). Il se traduit par un pilotage par indicateurs, mise en concurrence, culture du résultat chiffré, communication incessante sur l’« excellence ».

La recherche et l’enseignement supérieur malades des chiffres et indicateurs

Au cœur de ce système règne donc une véritable politique des chiffres – comme outil de « gouvernance » (). C’est elle qui décide de ce qui compte et de ce qui peut être ignoré, de ce qui est visible et de ce qui devient invisible. Dans la recherche, ces chiffres prennent le visage du financement sur projets, de l’évaluation par des batteries d’indicateurs, des classements internationaux, des tableaux Excel qui résument brutalement des années de travail à quelques scores. L’Agence nationale de la recherche (ANR) est devenue le symbole de ce pilotage par appels à projets. Les crédits récurrents des laboratoires sont réduits à leur portion la plus congrue, jusqu’à faire de l’appel à projet une activité quasi permanente. La norme, ce n’est plus le financement durable d’équipes au long cours ; c’est la compétition permanente pour capter des ressources limitées, au prix d’un temps et d’une énergie considérables.

La conséquence est connue : concentration des moyens sur quelques sites, sur quelques institutions et quelques figures qui représenteraient l’excellence, avec à la clé une aggravation des inégalités territoriales. Selon une enquête du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) (), en 2023 : « les 12 % des répondants qui estiment leur taux de succès supérieur à 50 % concentrent au moins deux fois plus de projets sélectionnés que les 42 % des répondants qui estiment leur taux de succès inférieur à 10 % ». Par ailleurs, ce ciblage des financements participe aussi d’un sentiment largement répandu de désalignement entre les priorités définies par l’État et les enjeux que la communauté scientifique – au point aussi parfois de devoir tordre les projets pour qu’ils rentrent dans les cases. Elle contribue à une aversion au risque aux dépens de projets réellement novateurs. Et dans cette vision instrumentale, les sciences humaines et sociales se trouvent largement marginalisées, ou intégrées en marge dans les approches pluridisciplinaires.

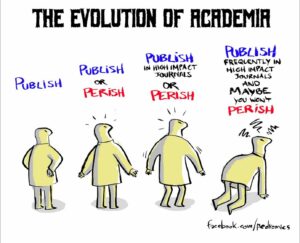

À la fin, cette politique transforme des scientifiques en entrepreneurs de projets permanents, sommés d’être à la fois gestionnaires, communicants, stratèges de carrière, tout en continuant, si possible, à produire de la bonne science – ou à faire produire de la bonne science.

L’autre pilier de cette politique des chiffres s’appelle l’évaluation. L’AERES hier, devenue Hcéres aujourd’hui : nous avons mis en place une machine centralisée d’évaluation, censée objectiver la qualité de la recherche et de l’enseignement. En pratique, la vie des équipes est rythmée par des vagues d’évaluation qui exigent des dizaines de formulaires, des auto-analyses détaillées, des indicateurs standardisés, des tableaux de bord à n’en plus finir. La bibliométrie est utilisée comme raccourci commode, les rapports d’évaluation sont parfois vécus comme formels, génériques, peu éclairants pour le pilotage réel des unités. Tout cela alimente un sentiment diffus d’être constamment jugé selon des critères extérieurs, déconnectés du travail réel. Les auditions ont permis d’observer une inflexion notable et bienvenue dans le travail du Hcéres, par un dialogue renforcé avec les syndicats et les organismes de recherche, pour alléger les processus d’évaluation et assumer un rôle moins performatif et plus de conseil. Il n’en reste pas moins que cela reste une autorité centrale relativement indépendante du terrain, et d’institution de pairs intégrés aux établissements et déjà chargés de ce travail. Supprimer le Hcéres pour s’appuyer sur les commissions existantes permettrait de redéployer une part de ces financements dans la recherche, tout en allégeant les évaluations et en les rapprochant des spécificités propres aux sujets et disciplines.

La recherche qui rend malade

Enfin, cette politique des chiffres, ce publish or perish imprime son empreinte sur les corps, les esprits, les vies, les collectifs. Ce rapport documente ce que beaucoup vivent déjà : montée du burn-out, abandons de carrière dès le doctorat ou le postdoctorat, sentiment massif de perte de sens, précarité comme norme pour toute une génération, enchaînant des contrats et vacations pour faire tourner des laboratoires. Autant de symptômes dont j’avais aussi été témoin en tant que syndicaliste. La concurrence permanente n’est pas sans effets sur les relations de travail : harcèlement moral, parfois sexuel, trop souvent banalisé, pression sur les résultats, vol de données etc. Elle défavorise les femmes dans leur carrière, à partir de repères et codes masculins, aux dépens de la vie privée et familiale, comme si cela d’ailleurs n’intéressait pas les hommes. L’éthique scientifique elle-même est fragilisée par cette course dans un marché de la publication dominé par quelques grands éditeurs qui captent la valeur créée par le travail des chercheurs et des institutions publiques.

Rien de tout cela n’est anecdotique. La souffrance au travail, les dérives éthiques, les logiques de domination qui se renforcent dans certains environnements sont les effets systémiques d’une organisation managériale qui a remplacé la confiance par le contrôle, la coopération par la compétition, la durée par l’urgence. C’est ce diagnostic que j’assume dans le rapport : si la recherche est malade, c’est parce qu’on a tenté de la gouverner comme une entreprise et de la soumettre aux logiques d’un pseudo-marché de la connaissance.

Pour une nouvelle politique de recherche

À partir de là, ce rapport n’est pas un énième constat désabusé. C’est une prise de position. Il dit clairement qu’il faut rompre avec le tout-appel à projets. Il faut revaloriser massivement les crédits récurrents des laboratoires, afin que la norme redevienne le financement pluriannuel stable et non la quête permanente de projets incertains. Il faut un plan de recrutement massif pour intégrer et donner une perspective aux jeunes docteurs, au-delà de la précarité et la concurrence pour quelques rares postes. Ce sont des talents perdus, soit pour la recherche dans son ensemble, soit pour la recherche française, alors qu’ils ont été formés ici. Aussi, il est urgent de réinjecter des crédits pérennes, et donc de supprimer l’ANR et de réserver les appels à projets à ce sur ce pour quoi ils peuvent être utiles – équipements lourds, infrastructures, programmes véritablement structurants – plutôt qu’en faire une compétition permanente à l’accès aux ressources.

Cela implique également de remettre en question l’architecture actuelle de l’évaluation. Depuis que je suis à l’Assemblée nationale, je défends l’idée qu’il est temps de mettre fin à la l’évaluation centralisée et excessivement technocratique incarnée par le Hcéres. Je considère qu’il faut redonner à la communauté scientifique, dans ses instances élues, la maîtrise des modalités de son évaluation. Non pas pour abolir toute forme de contrôle – personne ne le demande –, mais pour revenir à une évaluation conseil qualitative, contextualisée, collégiale, qui reconnaisse la diversité des pratiques, des disciplines, des métiers. Cela suppose également de limiter l’usage de la bibliométrie, de cesser de nous agenouiller devant des classements internationaux dont nous savons qu’ils ne reflètent ni l’utilité sociale des recherches, ni leur qualité intrinsèque, ni leur apport à la formation.

J’y ajoute un autre volet, que je crois décisif : la reconquête de la publication scientifique comme bien commun. Aujourd’hui, des revues et plateformes privées imposent des tarifs de publication et d’abonnement exorbitants. Nous en sommes à un stade où nous payons pour avoir le droit de publier. Dans le marché de la connaissance, ce n’est même plus du travail gratuit, mais une inversion des repères ou le travailleur produit et paye pour ce qu’il produit. Il est parfaitement possible d’organiser autrement la diffusion de la science, à travers un véritable service public de la publication, appuyé sur des plateformes ouvertes qui ne transforment pas les auteurs et les institutions en clients captifs.

Enfin, ce rapport prend au sérieux la santé et la dignité des personnes qui travaillent dans l’ESR. On ne peut pas à la fois proclamer l’excellence, l’attractivité, la compétition internationale, et fermer les yeux sur les burn-out, les jeunes chercheurs abandonnés, les démissions silencieuses, les violences sexistes et sexuelles, les situations de harcèlement. Il est urgent de recréer des CHSCT avec de vraies prérogatives.

Les débats sur le projet de loi de finances se sont enlisés sur la partie recette, au point que l’ensemble de la partie dépense ne sera pas discutée. Dans les programmes appelés en priorité sur cette seconde partie, les politiques de recherches et d’enseignement supérieur, hélas, n’en sont pas. Il y a un rapport, mais il n’y aura pas de débat dans l’hémicycle. Je le regrette. Pour autant, ce travail, réalisé grâce à de nombreuses auditions précieuses, et avec le soutien des administrateurs de l’Assemblée nationale et de mes collaborateurs que je remercie, doit être utile. Même sans débat en séance, il est urgent de faire entendre au Gouvernement et aux administrations cette critique du new public management et de la politique des chiffres. Ce rapport est une tentative pour cela, pour en faire une question politique assumée, pour défendre les libertés académiques, pour dire que d’autres choix sont possibles. Il y a des alternatives et des remèdes ; ils existent et sont déjà portés dans les mondes académiques. À l’heure où la liberté académique est menacée notamment aux USA, les scientifiques doivent rentrer en résistance. C’est d’ailleurs le thème de mon prochain livre qui sortira aux éditions Hors d’atteinte le 6 février 2026 et qui s’intitulera « Sciences en résistance ».

Cet article a été publié dans la revue AOC le 15 décembre 2025 : https://aoc.media/